Eladio Dieste顯然很好的意識到了并且超越了這點。因為他的墻面并非簡單地均質正弦波墻面,水平標高處的直線形式顯然會降低墻體本身的穩定性。他采用的方法是將兩面墻體和屋頂作為整體來考慮。整個建筑的橫剖面就是簡支體系的受力分析圖。通過分析墻體的受力原理在形式上進行預應力施加。兩面承重墻7米高,約32米長,其頂端曲面屋頂直接和墻身相交。沒有任何多余的元素,建筑簡單樸素而富有創造力。墻身達到了最薄,它們自身連綿彎曲,又和屋頂交錯成為完整的結構體系,具有極高的建筑水平。印證了Eladio Dieste自己的追求“輕盈而不知疲倦的舞蹈”。

由于殖民地的原因,Eladio Dieste受到西班牙加泰羅尼亞拱的影響。該技術采用極薄的紅磚,僅1.5~2cm厚,通常鋪兩層或者更多。通過水泥粘合,可以達到很高的強度。而且其自重非常輕盈,在粘合的時候可以抵消大部分側推力,可以得到解放,拱頂的弦高可以降低很多,形式多變。小型建造中甚至無需模板加固,建成后的承載能力也很強。高迪的圣家族教堂就采用了這種拱頂。Dieste受此啟發,建造上采用了完全相同的極薄紅磚,并且在結構上更進一步,后來發明了他的兩種獨特拱頂形式;自承重拱和高斯雙曲拱。

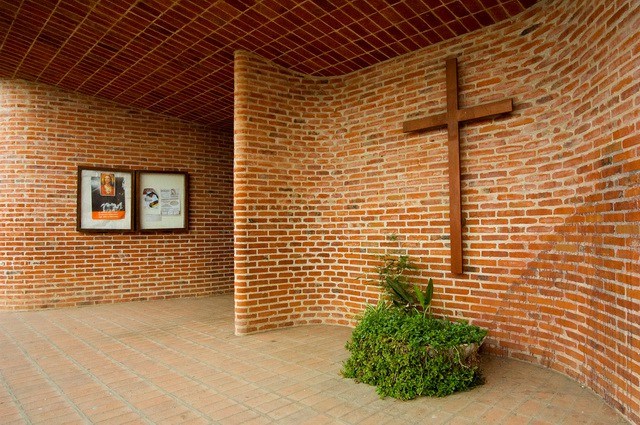

不過工人救世主教堂是Eladio Dieste的第一個建筑作品,此時的高斯雙曲拱系統還沒有完全成熟。我們所能看到的是:在拱頂和正弦墻體的交界處,他沒有采用大的構件,而是變了屋頂的水平拱度,并在拱頂邊緣使用了水平檐口,余政憲墻體進行封合,從而形成了獨特的雙曲形拱頂。

另外在工人救世主教堂主入口處,為了遮擋北面強烈的光線,Eladio Dieste使用了傾斜放置的磚砌百葉,有效的控制了光線的來源。而與弧形墻體交接處往往是建造技術上的難點,迪斯特充分考慮了當地工藝水平及氣候條件,并沒有以技術性的方法來處理,而是根據墻體的斜度另起了一面,兩面墻中間自然留出縫隙讓光線滲透進來,和深深的陰影一起,創造出奇妙的構圖。

盡管工人救世主教堂只是迪斯特的第一個建筑作品,他的許多重要思想還未完全成熟,但從中仍能看出她對結構、材料敏感的認識和豐富的創作力。同時他對本土材料和技術進行的不倦探索和發掘,是非常值得當代中國建筑師學習和借鑒的。

0

喜歡他,就推薦他上首頁吧^_^

CND設計網(CNDESIGN)會員所發布展示的 “原創作品/文章” 版權歸原作者所有,任何商業用途均需聯系作者。如未經授權用作他處,作者將保留追究侵權者法律責任的權利。

Copyright ©2006-2019 CND設計網